空域

空は、様々な空域に分けられて区分されています。慣れないと絶妙に複雑ですが、空域をきちんと把握していないと飛行できません。

ここでは、空域の種類をいくつか紹介したいと思います。

別タブで表示

1 FIR

FIRとは「Flight Information Region」の略で、日本語では「飛行情報区」と言います。

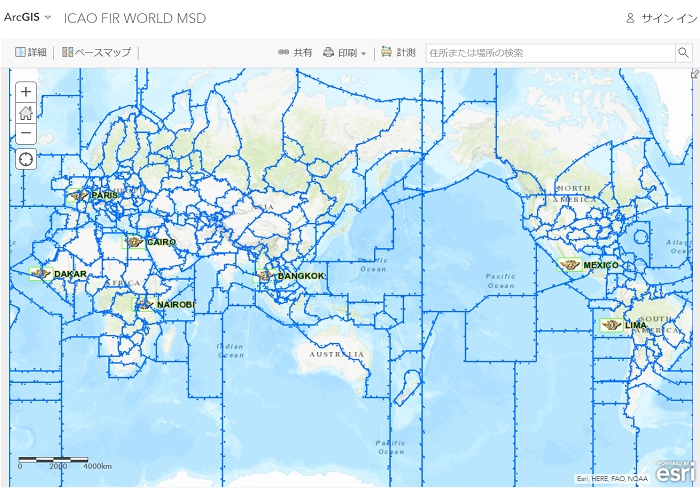

世界中の空域は、ICAOによって航空交通業務を提供する担当空域を区切られています。

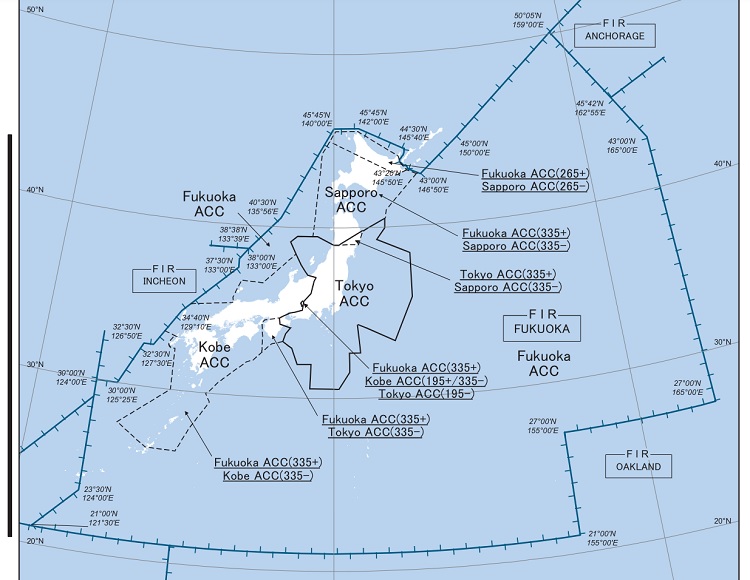

日本の担当空域は、画像の中央、日本列島上空の「福岡FIR」です。

FIRの区分けは、航空管制を円滑に行うことができるように考えられて設定されており、領空の限界や範囲を定める性質のものではありません。

そのため、FIRの名称には国名ではなく、その空域を担当する管制センターの名称がつけられ、日本では「福岡」の名前になっています。

2 「航空交通管制区」・「洋上管制区」・「QNH適用区域」

航空交通管制区は「航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示」により「指定」されています。しかし、告示の文章は難しくて読んでもイメージがわかないですよね。

ここではわかりやすく書きたいと思います。

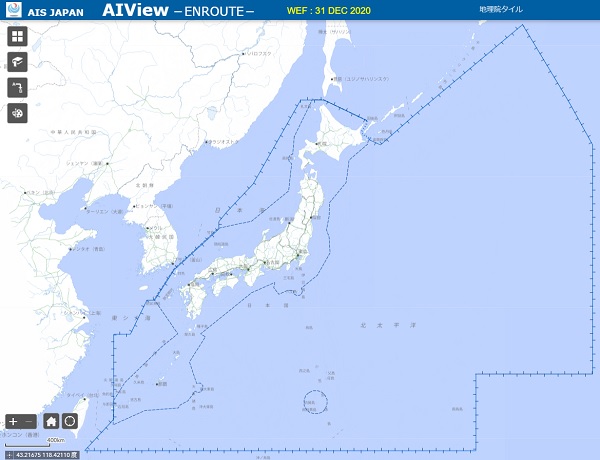

すばり、

「航空交通管制区」は、「QNH適用区域」の内側の空域

「洋上管制区」は、FIRの中で「QNH適用区域」の外側の空域

を指し、下図の「破線の内側と外側」に分けられます。

参考:AIS JAPAN , AIView

そして、空域なので当然上下も分けられます。

「洋上管制区」については、下限は「5500ft」

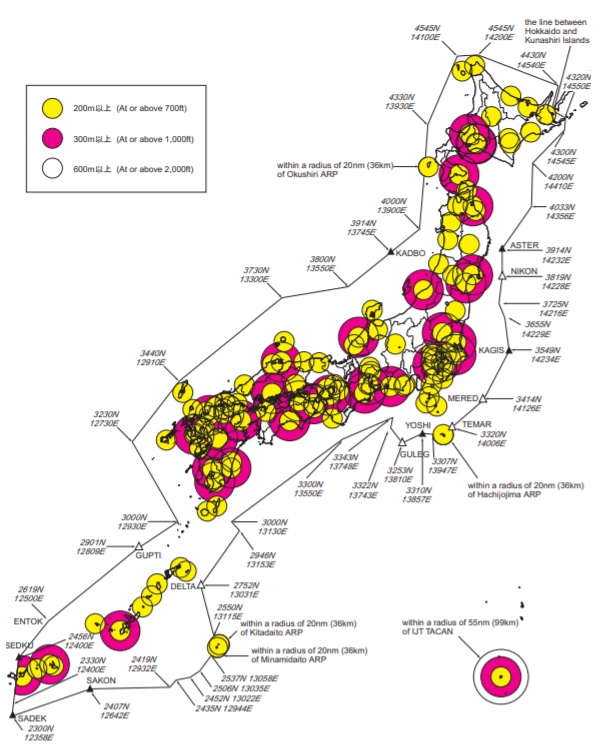

「航空交通管制区」の下限については、

① 管制圏の上限

② 計器飛行の進入(出発)方式が設定されている空港から20nmが、700ft

③ 進入管制区のある空港から40nmは、1000ft

④ その他の空域が2000ft

となっており、

特に、「航空交通管制区」の下限についてはAIPにて、下図のように、図で表されています。

参考:AIS JAPAN , AIP ENR2.1-22 (27/2/20)

ごっちゃにしちゃいけないのが、「ACCの担当する空域」です。

2024年10月1日現在、日本における「管制区管制所」は

1 東京ACC

2 福岡ACC

3 神戸ACC

の3つです。

「ACC」とは「Area Control Center」の略で、日本語では「航空交通管制部」のことです。

(以前は「ATMC(Air Traffic Management Center):航空交通管理センター」のことも「管制区管制所」の一つとしてAIPに記載されていましたが、この記載は改められてATMCは管制区管制所と切り分けられました。)

そして、それぞれの「管制区管制所が担当する空域」は下図のように定められています。

参考:AIS JAPAN , AIP ENR2.1-20 (8/8/24)

また、「ACCの担当する空域」は下限が「MVA:Minimum Vectoring Altitude」です。MVA未満ではACCはレーダーモニターもしてくれません。

2’ 「ACCの担当する空域」の変遷

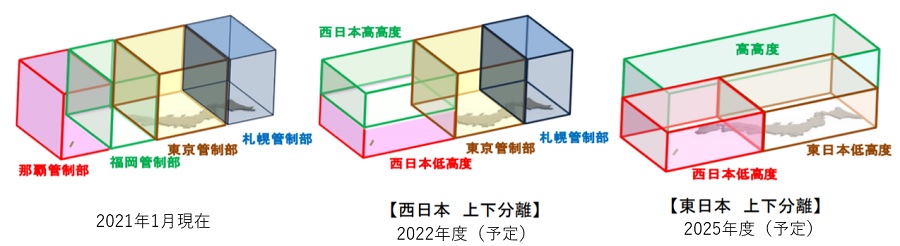

「ACCの担当する空域」については、2022年度には西日本で、2025年度からは国内全域で「上下分離」する予定となっています。

参考HP:航空交通管制協会HP 平成28年度 航空管制セミナー 講演資料 今後の我が国航空管制の課題と対応

これは「CARATS」の一環です。

「CARATS」とは、「Collaborative Actions for Renovation of Traffic System」の略で、日本語では「航空交通システムの変革に向けた協調的行動」とか「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン」と言われています。

航空交通量の増大やニーズの多様化に伴い、ICAOは1991年には「新しい通信、航法、監視技術を活用した航空交通管理を実現する構想」、2003年には「運航者のニーズに合わせたシームレスな世界規模のATMシステムの構想」をとりまとめ、 アメリカでは「NextGen」、欧州では「SESAR」と言われる計画が進んでおり、「CARATS」もこれに対応した日本周辺地域をカバーする次世代化計画です。

ここでは「ACCの担当する空域」を取り上げていますが、航空に関する様々なことがこれにより目標設定され変革しており、

「後方乱気流グループ」や「ADS-B」「リモートタワー空港業務の集約」や「RNAV AR進入」などもこれらの一環の一部となっています。

3 ACA

「ACA」とは、「Approach Control Area」の略で、日本語では「進入管制区」と言います。「進入管制区」は「航空交通管制区」の一部で、計器飛行方式の離着陸機が非常に多い空港に対して「進入管制区を指定する告示」で「指定」された空域です。

「レーダー」とか「アプローチ」「デパーチャー」などのコールサインで呼ばれます。

4 TCA

「TCA」とは、「Tarminal Control Area」の略です。「TCA」は「進入管制区」の一部で、特にVFR機の輻輳する空域に対して「AIP」で「公示」された空域です。

「TCA」のコールサインで呼ばれます。

TCAはVFRが多く飛行する間のみ設定されており、基本的に夜は運用されていません。

特に自衛隊が運営しているような場所は土日祝も運用されていなかったりします。

間違って土曜日に「百里TCA~」なんて呼び込むと「運用時間把握されてないんですか」とか言われたりして結構恥ずかしいので、運用時間を把握して飛行しましょう。

| 千歳 | 0800-2000(I) | Mon-Fri |

| 三沢 | 0800-2000(I) | Mon-Fri EXC Hol |

| 松島 | 0800-2000(I) | Mon-Fri EXC Hol |

| 仙台 | 0800-1930(I) | |

| 百里 | 0800-2000(I) | Mon-Fri EXC Hol |

| 東京E | 0800-1930(I) | |

| 東京W | 0800-2100(I) | |

| 浜松 | 0800-2000(I) | Mon-Fri EXC Hol |

| セントレアN | 0830-2000(I) | |

| セントレアS | 0830-2000(I) | |

| 小松 | 0830-2000(I) | Mon-Fri EXC Hol |

| 関西E | 0800-1930(I) | |

| 関西W | 0800-1930(I) | |

| 築城 | 0800-2000(I) | Mon-Fri EXC Hol |

| 福岡 | 0800-1930(I) | |

| 長崎 | 0800-1930(I) | |

| 熊本 | 0800-1930(I) | |

| 鹿児島E | 0830-2000(I) | |

| 鹿児島W | 0800-1930(I) | |

| 那覇NW | 0730-2030(I) | |

| 那覇SE | 0730-2030(I) |

5 PCA

「PCA」とは、「Positive Controled Area」の略で、日本語では「特別管制区」と言います。「航空交通管制区または航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示」により「指定」されています。

「特別管制区」は「Crass A」「Class B」「Class C」に分けられますが、

日本にあるPCAは殆どが「Class C」で、那覇空港のPCAのみが「Class B」です。「Class A」は指定されていません。

「Class C」は全ての「IFR機どうし」に管制間隔を確保しなければなりません。

「Class B」は全ての「IFR機どうし」に加えて「IFR機とVFR機の間」にも管制間隔を確保しなければなりません。

「Class A」は全ての「IFR機どうし」「IFR機とVFR機の間」そして「VFR機どうし」にも管制間隔を確保しなければならない空域です。

6 航空交通管制圏

「管制圏」は「管制圏」として独立した空域です。「航空交通管制区」には含まれません。

「管制圏」は、離着陸する航空機の安全のために「航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示」で「指定」された空域です。

「タワー」のコールサインで呼ばれます。

基本的には管制圏は「Class D」の空域ですが、日本では那覇空港北西の扇形部分のみ「Class B」の適用となっています。

そして、「管制圏」の中では「スペシャルVFR」での飛行が可能です。

IMCの状態でも、

1 雲から離れて飛行する

2 飛行中は視程1500m以上を維持する

3 地表または水面を視認する

の3つの条件を満たせば、「スペシャルVFR」のクリアランスを得ることができます。

7 航空交通情報圏

「情報圏」は、主にIFRによる離着陸ができる空港で管制圏が設定されていない空港に対し、「航空交通情報圏を指定する告示」で「指定」された空域です。「情報圏」のうち、「700ftから情報圏上端までの間」は「航空交通管制区」でもあり、「管制業務」が行われますが、「地表から700ftまでの間」は「航空交通管制区」ではないため、情報圏としての「飛行場アドバイザリー業務」のみが実施されます。

そして、「管制圏」同様「情報圏」の中でも「スペシャルVFR」での飛行が可能です。

8 クラスG空域

「その他の空域」と言っても過言ではありません。① 洋上管制区の区域では5500ft未満

② 計器飛行の進入(出発)方式が設定されている空港から20nmでは、700ft未満

③ 進入管制区のある空港から40nmは、1000ft未満

④ ①~③以外の空域では2000ft未満

の空域です。

管制官や情報官等は誰も関与せず、管制間隔も何も設定されない空域です。

あまり重要視されることは少ないですが、意外とこの空域の範囲も広い上、 管制を受けられない空域なので責任は全てパイロットにある空域となるので、非常に重要な意味合いを持つ空域です。

そんなに気にしていないパイロットも多いかもしれませんが、一度は必ず理解して飛行しましょう。

9 民間訓練試験空域

ATMCが管理しており、予約を取って訓練や試験を行うことができる空域です。「民間訓練試験空域を指定する告示」で「指定」されます。

ATMCのインターネットサービスに登録して入力するか、

ATMCの空域管理席(092-608-8885)へ 出発予定時刻の 1 時間前までに電話することで空域を予約できます。

10 自衛隊訓練試験空域

自衛隊が管理し、自衛隊の航空機が訓練等を行っている空域です。低高度訓練空域と高高度訓練空域の2つに分けられ、

低高度訓練空域は「Area 1」など、「数字」で示され、

高高度訓練空域は「Area A」など、「アルファベット」で示されます。

11 空域制限

主に、自衛隊の演習場上空等、射撃訓練などが実施される場所に設定される入域を制限される空域です。「R-114」などかかれることから「レンジ空域」などと言われることもあるが、沖縄の方では「W-179」とか「CAMP SCHWAB」など名前が設定されています。

12 飛行制限空域

航空法80条及び航空法施行規則173条で定められる「その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域」のことです。2024年4月現在で、

1 RJR1:米軍車力通信所 Xバンドレーダー覆域

2 RJR2:福島第1原子力発電所周辺

3 RJR3:米軍経ヶ岬通信所 Xバンドレーダー覆域

の3箇所が指定されています。

13 飛行禁止空域

航空法80条及び航空法施行規則173条で定められる「その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域」のことです。告示で指定されるが、2024年4月現在では指定場所は存在しません。

なお、過去にはXバンドレーダー覆域や東日本大震災直後の福島第1原発周辺に設定されたことがあります。

ちなみにドローンの飛行禁止空域はいっぱいあります。

14 ADIZ

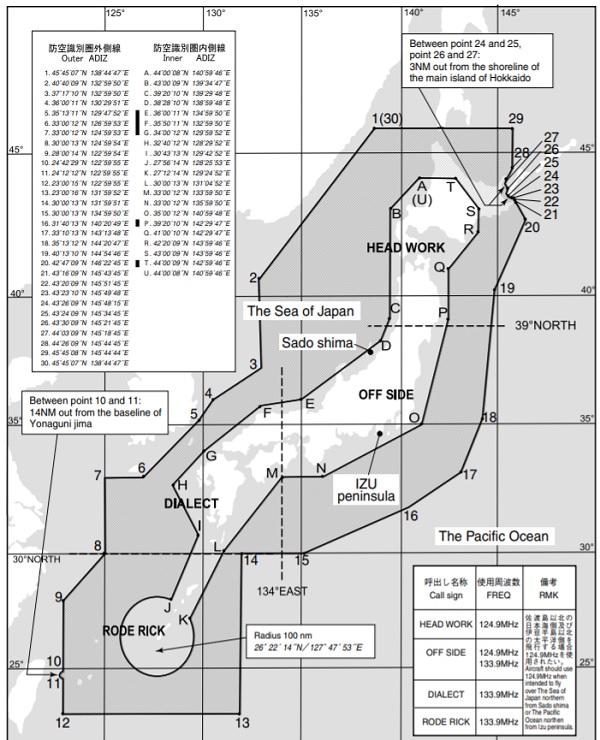

「ADIZ」とは、「Air Defense Identification Zone」の略で、日本語では「防空識別圏」と言います。「アディズ」とか「エイディズ」とか「エーディーアイゼット」といいます。

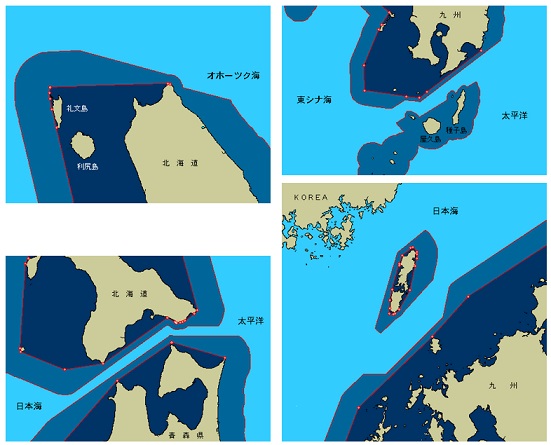

「ADIZ」は日本を取り囲むように下図のように設定されています。

対領空侵犯措置を有効に実施するため、防空上の観点から国内措置として設定しているものであり、領空の限界や範囲を定めるものではありません。

領空侵犯のおそれがあるかの識別を行うための空域で、緊急発進(スクランブル)を実施するかどうかを判断するためのものです。

ADIZの外側境界を「OUTER ADIZ」

ADIZの内側境界を「INNER ADIZ」と言います。

参考:AIS JAPAN , AIP ENR5.2-22 (10/3/11)

15 領空

「領空」とは、国家固有の「領土・領水の上空」のことです。我が国においては、「領海法」により領海の範囲は通常「基線から12nm」となっていますが、国際航行に使用されるいわゆる「国際海峡」の

1 宗谷海峡

2 津軽海峡

3 対馬海峡西水道

4 対馬海峡東水道

5 大隅海峡

の五海峡は「特定海域」として、領海は基線からその外側「3nm」の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とされています。

下図の濃紺の部分が「内水」、淡い紺色の部分が「領海」、水色の部分が「公海」です。

領空は、領水(領海と内水)の上空です。

参考HP: 海上保安庁 管轄海域情報 特定海域

領空の上限

領空の上限は具体的に定められていません。日本も批准している宇宙条約の第2条で「宇宙空間領有禁止原則」が定められており、天体を含む宇宙空間は国家による領有権の対象とはならないとされているので、

領空の上限は「宇宙まで」

ということはできるかもしれません。

ではどれくらいの高さからが「宇宙」なのでしょうか。

その答えは決まっていません。

「FAI:国際航空連盟」では「高度100㎞以上が宇宙」と定められています。

NASAのジェット推進研究所初代所長であるセオドア・フォン・カルマンの提唱した宇宙空間の定義が「軌道力が空気力を上回るところが宇宙空間と地球の境界」ということで、FAIはこれを便宜的に100kmとして「カーマンライン」としたことからきています。

しかし技術が進み、軌道上物体を多数データ解析した結果、衛星が楕円軌道を描いている場合には、近地点高度が100km以下であったとしても周回し続けることができた例が多数確認され、軌道に乗れなくなる限界高度は、ほぼ80kmくらいだということがわかってきました。

「米空軍」では1950年ごろ「高度50測量マイル(約80㎞)以上を飛行した者を宇宙飛行士」と認定する基準が設定されていたため、

「FAA:米国連邦航空局」はこれを踏襲して現在でも「高度50法定マイル(約80㎞)以上」に到達した人を「宇宙飛行士」として認定しています。

また、2018年に、民間宇宙旅行を目指すVirgin Galactic社(米)がSpaceShipTwoの「VSS Unity」の試験飛行によって宇宙空間へ到達したというニュースが出ましたが、この際は「高度83 km」まで達したことによって「宇宙空間」への到達成功とされました。

「FAI:国際航空連盟」も近年ではカーマンラインの定義を100kmから引き下げる議論が活発化しているようです。

ちなみにスペースダイビングと言われたスカイダイビングの最高高度記録では、グーグルの上級副社長であるアラン・ユースタス氏が2014年に高度41,419メートル(135,890フィート)から落下しましたが、41kmではまだ「スペース」というには低いかもしれませんね。

つまるところ、宇宙の高さは世界的に統一された正確な基準はいまだにありません。

しかし、現実問題として高度80kmや100㎞を飛行する物体を取り締まるような技術もないため、実質的に人類は80kmや100kmを飛行する物体に対して警察権を行使することができません。

技術の進歩により、現実的な問題が生じるようになれば、今後統一された定義が必要になるかもしれません。

今後の科学技術の発展に期待です。